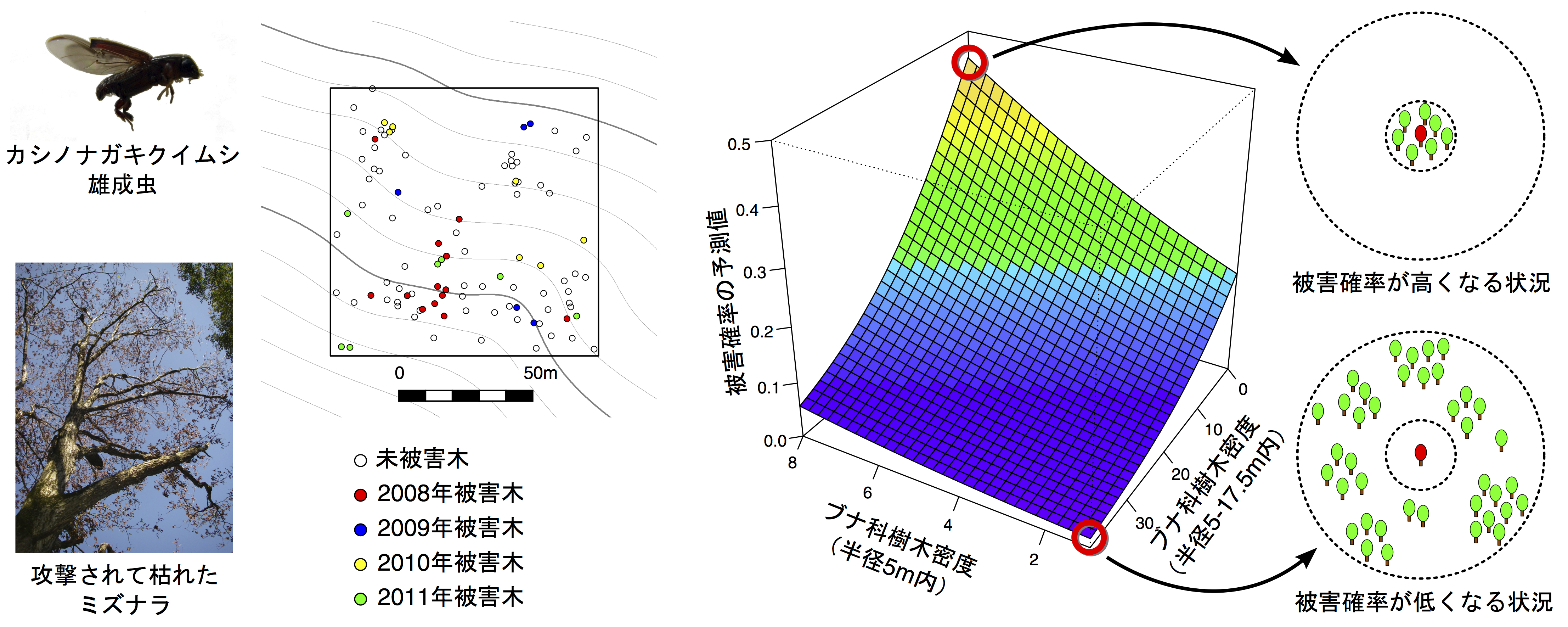

この点を明らかにするために、京都府東部のミズナラとクリが優占する二次林で調査を行いました。1haのプロットを2個、0.5haのプロットを1個設定し、プロット内のミズナラとクリの被害状況を4年間追跡調査しました(下図中央)。被害発生に影響を及ぼす要因として、樹種(ミズナラ・クリ)・胸高断面積・被害履歴・地形要素・ブナ科樹木の周辺密度・ブナ科樹木の樹冠密度を検討しました。

その結果、過去の研究が示しているように、クリよりはミズナラの方が、被害履歴がある木よりはない木の方が被害を受ける確率が高くなっていることが確認されました。ブナ科樹木の周辺密度も被害確率に影響を及ぼしていたのですが、その様式は少し複雑でした。直近の周辺には(小スケールでは)ブナ科樹木がたくさんあった方が被害確率は高かったのですが、それより外側には(大スケールでは)逆にブナ科樹木が少ない方が被害確率が高くなっていました(下図右)。また、直上の樹冠密度が高い方が被害確率は高くなっていました。

カシノナガキクイムシが寄主探索をする際、森の中で孤立しているブナ科樹木よりは集中的に分布しているブナ科樹木に向かって飛んだ方が、寄主に辿り着ける確率が上がると考えられます。樹冠密度が被害確率に影響を及ぼしていたことを考えると、寄主は上から探しているのかもしれません。集中分布しているブナ科樹木に辿り着いた後、その周りにもっと魅力的な寄主候補がたくさんあったら、攻撃する対象を切り替え、その結果ブナ科樹木の周辺密度の負の影響が大スケールで検出された可能性があります。これは、被食者が群れることで捕食者にやられる確率を下げている(うすめの効果)のと似ています。周辺木の密度がキクイムシの寄主探索に影響を及ぼしていることは他の研究でも示されていたことですが、スケールによってその影響の様式が異なることは本研究によって初めて明らかになりました (Yamasaki et al., 2014a)。