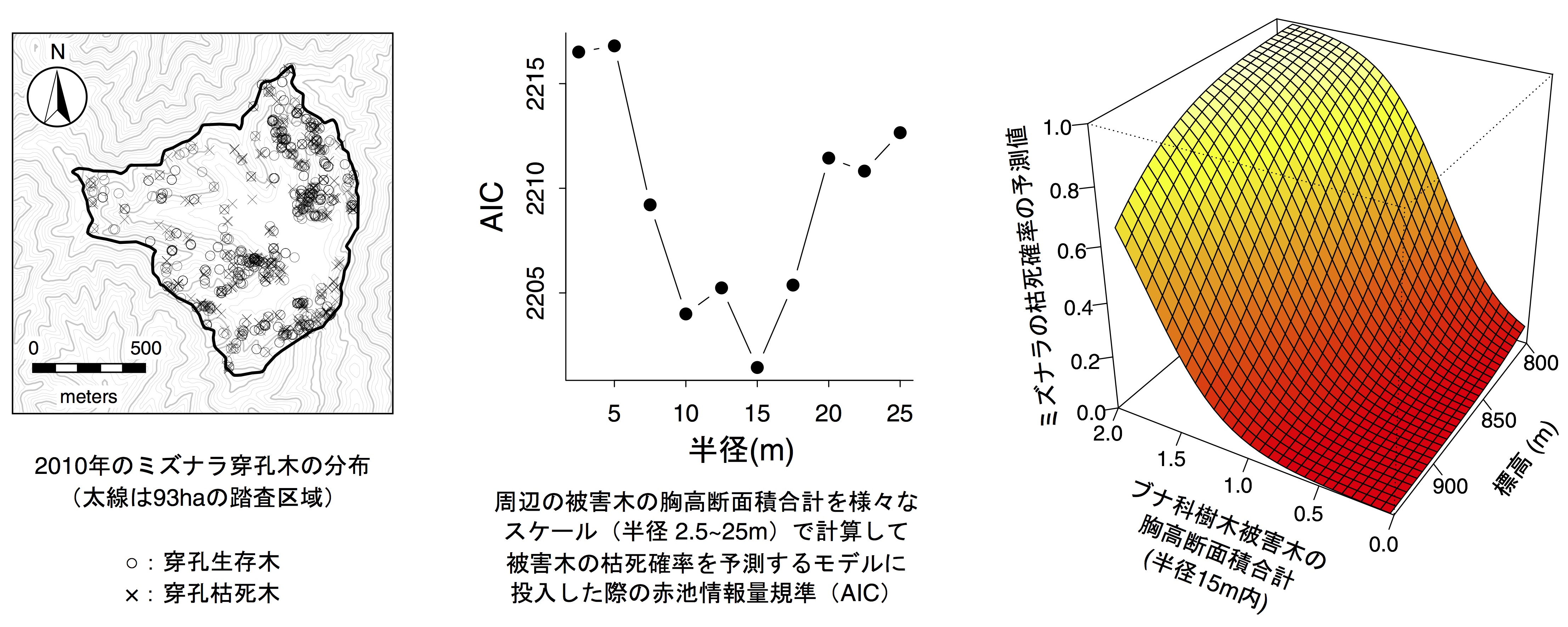

この点を明らかにするために、京都府東部のミズナラとクリが優占する二次林で調査を行いました。93haの調査エリアを3年連続で踏査し、カシノナガキクイムシの穿孔は見られるものの生存している木(穿孔生存木)とカシノナガキクイムシの穿孔が見られ枯死している木(穿孔枯死木)の分布を調べました(下図左)。被害木の生死に影響を及ぼす要因として、樹種(ミズナラ・クリ)・胸高直径・半径2.5~25m圏内の被害木の胸高断面積合計・地形要素・植生タイプを検討しました。

調査を行った3年間(2008〜2010年)で2130幹(1278個体)のブナ科樹木がカシノナガキクイムシの穿孔を受け、そのうち813幹が枯死しました。被害木の生死を予測するモデルを構築した際に説明変数として選択されたのは樹種と被害木の胸高断面積合計と標高で、被害木の胸高断面積合計は周辺15mで計算した場合にモデルの予測力が最も高くなっていました(下図中、AICの値が小さいほどモデルの予測力が高いことを示す)。

ミズナラの方がクリよりも枯死率が高くなっていた結果は、寄主としての質が高いミズナラをカシノナガキクイムシがマスアタックの対象として選り好みしていることを示唆しています。周辺の被害木の胸高断面積合計は大きければ大きいほど枯死率の予測値が高くなり(下図右)、これは単木的に攻撃されるよりも周辺の他の個体と一緒に攻撃された方が枯死率が高くなる、すなわちマスアタックが単木レベルだけでなく半径15mぐらいのブナ科樹木の集団レベルでも起こっていることを示しています。標高については負の効果が検出されました(標高が低いほど枯死率が高い、下図右)。過去の研究では標高の負の効果は温度差に起因するキクイムシの繁殖成功度の差で説明されていますが、本研究の調査地の標高は800〜970mで、これぐらいの高低差でカシノナガキクイムシの行動や繁殖に影響が出るような温度差が生じているとは思えません。カシノナガキクイムシは低標高から先に寄主木選択を行い、長期間攻撃にさらされる低標高で枯死率が高くなっているのかもしれません (Yamasaki et al., 2014b)。